3. Sulla eguaglianza di

velocità che le correnti elettriche di varia tensione assumono nello stesso

conduttore metallico[1]

Nel riferire le sperienze eseguite ultimamente in Inghilterra sulle

diverse velocità di trasmissione de’ telegrafi elettrici i cui conduttori sono

sospesi nell’aria o circondati di gutta percha e tuffati nell’acqua oppur

sotterrati entro tubi di ferro o di piombo, accennai di passaggio la teorica

dei Faraday sulla conducibilità; e dissi, che l’illustre scienziato inglese

trovava una conferma di cotale sua teorica nella diminuzione di velocità che si

manifesta ne’ telegrafi sotterranei o sottomarini per rispetto ai telegrafi

aerei. Ecco in poche parole la sua argomentazione.

La conducibilità elettrica consiste in una serie d’induzioni

molecolari propagate successivamente dall’una all’altra estremità del corpo.

Ora, se l’induzione viene in parte sviata dalla sua direzione longitudinale e

richiamata lateralmente, la tensione secondo il verso della propagazione

diminuisce, e con essa la velocità del fluido lungo il conduttore.

Quest’intima connessione, ammessa dal Faraday, tra la tensione e la

velocità del fluido elettrico non mi parve bastantemente giustificata da’ suoi

magnifici esperimenti, e nel rispondere a questo gran fisico credei opportuno

di accennare una esperienza atta a sciogliere direttamente la quistione.

Poniamo, infatti, da banda qualunque considerazione relativa alle variazioni

osservate ne’ conduttori telegrafici di diversa costruzione ed occupiamoci

unicamente della trasmissione delle correnti elettriche più o meno intense

entro lo stesso filo metallico.

Egli è noto che l’azione magnetica di tali correnti dipende ad un

tempo e dalla quantità del fluido elettrico circolante e dalla sua tensione.

Nelle correnti prodotte dall’elettromotore voltaico la quantità cresce

coll’ampiezza degli elementi e la tensione col loro numero. Se fosse pertanto

possibile di procurarsi due pile, l’una composta d’un gran numero di piccoli

elementi, altra di pochi elementi a gran superficie, le cui correnti

possedessero la medesima forza elettro-magnetica dopo di aver percorsa tutta

1’estensione d’una lunga linea telegrafica, si vedrebbe, dal confronto de’

tempi necessarii alle manifestazioni finali delle rispettive loro azioni

sull’ago magnetico, se la tensione influisce, o no, sulla velocità del fluido

elettrico.

Faraday promise d’interporre i suoi buoni uffizii presso la

Compagnia Inglese de’ telegrafi elettrici onde si tentasse l’esperienza. La

proposta, appoggiata da un tant’uomo, venne favorevolmente accolta; e dopo

alcune settimane si diè mano all’opera[2]

e mi si trasmisero le strisce contenenti i segni vergati dal telegrafo sotto

l’azione successiva di varie correnti elettriche più o meno intense. Le due

lettere che accompagnano questi documenti originali sono del tenore seguente.

Istituzione Reale 2 giugno 1854.

Mio caro

Melloni

il signor Latimer Clark ha fatto l’esperimento da voi richiesto, ed

esteso un ragguaglio dei risultamenti: vi mando il tutto qui unito. È assai

difficile avere le linee totalmente libere durante un certo intervallo di

tempo, sicché egli dovette aspettare le occasioni propizie ed operare a più

riprese, come meglio poté, e senza la mia assistenza. Ma io credo ne rimarrete

soddisfatto, giacché potete avere piena fiducia nell’esattezza delle sue

osservazioni.

Tutto vostro affezionatissimo — M. Faraday.

Compagnia elettro-telegrafica (fondata nel 1846)

Uffizio degl’ingegneri, 488 West-Strand. —

Londra 31 maggio 1854.

Latimer Clark al professor Faraday.

Ho fatto alcune esperienze sulle velocità comparate delle correnti

di varia intensità e vi accludo le strisce di carta che mostrano i risultamenti.

Non mi riuscì di uguagliare le deviazioni del galvanometro prodotte dalle

correnti più intense, le correnti, cioè, che derivano da un gran numero di

piccole lamine, con quelle provenienti da poche lamine a gran superficie;

imperocchè nessuna ampiezza poteva supplire alla mancanza di tensione. Alludo

alla forma dell’esperienza suggerita da Melloni; ma credo che i risultati

saranno tuttavia per lui interessanti.

Le sperienze furono eseguite sopra

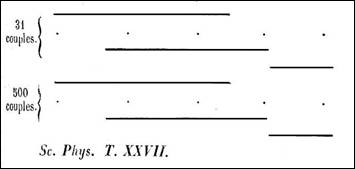

Nelle prefate strisce la linea superiore, prodotta da un meccanismo

locale, indica il principio dell’esperienza ed il tempo durante il quale la

corrente era trasmessa.

La seconda linea (di punti) significa il tempo in minuti secondi, e

proviene dallo scatto di una mollettina toccata da un pendolo ad ogni suo

passaggio pel centro dell’arco d’oscillazione.

La terza linea mostra l’istante in cui la corrente apparisce

all’estremità da noi detta capo lontano (distant end) della linea di

La quarta linea indica, finalmente, il residuo della scarica del capo vicino (near end)

del filo, che ponevasi in comunicazione colla terra subito dopo il distacco

delle batterie. Ciò non ha nessuna relazione col soggetto delle presenti nostre

indagini.

Ora, si vede per mezzo della terza linea, che in tutt’i casi

trascorsero due terzi circa di minuto secondo prima che l’azione divenisse

apparente alla distanza di

Siccome le strisce di cui è parola nella lettera dell’ingegner

Clark presentano tutte le medesime apparenze, differendo unicamente nelle

annotazioni che indicano il numero e le dimensioni delle coppie impiegate ed

altre osservazioni secondarie, così pongo qui sotto il solo fac simile[3]

delle due estreme, che sono per noi le più essenziali.

Fig. 1

Riferendomi al mio precedente articolo sulle trasmissioni elettro-telegrafiche,

ricorderò in primo luogo che le linee continue sono prodotte da penne o stili

di ferro adattati al telegrafo stampatore di Bain, il quale lascia

un’impressione stabile sulla striscia di carta preparata chimicamente ed

uniformemente mossa da un meccanismo d’orologeria. E farò poi osservare, quale

novità importante, la traduzione del tempo in linguaggio grafico mediante

l’ingegnoso congegno del Clark: così ognun vede a colpo d’occhio la frazione di

minuto secondo trascorsa fra l’istante in cui la corrente penetra nel capo

vicino e l’istante del suo arrivo al capo lontano.

Noterò finalmente come il genere de’ segni elettro-chimici adottato

dall’ingegner Clark abbia felicemente resa inutile la precauzione ch’io credeva

indispensabile per la riuscita dell’esperienza.

E veramente, egli è certo che la perturbazione dell’ago magnetico,

la calamitazione del ferro dolce, l’attrazione delle spranghe che arrestano i

movimenti delle ruote dentate o qualunque altra azione prodotta dal conflitto

elettro-magnetico esige una certa quantità di forza, la quale può risultare,

non solamente dal primo impeto di una corrente sufficientemente intensa, ma

benanche dalla somma degl’impulsi successivi di una corrente alquanto più

debole. Sicché poteva darsi benissimo il caso in cui gli effetti sensibili

manifestati all’estremità della linea percorsa dalla corrente della pila di 31 coppie apparissero più tardi di

quelli della pila di 500 coppie,

senza che perciò se ne dovesse necessariamente arguire la maggior velocità di

propagazione di quest’ultima corrente rispetto alla prima: ecco perché io

consigliava di compensare coll’ampiezza della superficie l’inferiorità di forza

elettro-magnetica dovuta al minor numero delle coppie. Ma nelle condizioni

sperimentali adottate dal sig. Clark l’azion chimica della pila di 31 coppie, quantunque più debole di

quella proveniente dalla pila di 500,

è tuttavia bastantemente distinta, anche sul principio dell’azione, e

giustifica pertanto la conclusione dedotta da questo valente ingegnere rispetto

all’uguaglianza di velocità delle correnti elettriche di qualunque tensione.

Tra le strisce inviate se ne trova una sola dove la corrente d’un

elettromotore di 64 coppie di

In alcune sperienze il sig. Clark trasmise la corrente per due

galvanometri della Compagnia (non è detto la struttura e le dimensioni di

cotali strumenti) prima d’introdurla nel conduttore, e non trovò nessuna

differenza ne’ tempi della propagazione: ciò che doveva naturalmente

aspettarsi, a cagione della debole resistenza de’ galvanometri rispetto alla

linea telegrafica.

Da tutto ciò si rileva dunque, che allorquando l’elettrico allo stato

di corrente possiede tanta forza che basti a vincere la somma delle resistenze

oppostegli da un dato conduttore di qualunque lunghezza, l’aumento d’una

tensione quindici o venti volte maggiore non altera punto la sua velocità di

propagazione.

Questo fatto è in aperta contraddizione col significato

generalmente attribuito alle denominazioni di quantità e tensione, stantechè

colla prima si paragona la massa dell’elettricità a quella d’un fluido, e colla

seconda figurasi la sua elasticità ossia tendenza al moto.

L’uguaglianza di velocità delle correnti di varia tensione offre,

per lo contrario, un bellissimo argomento in favore dell’opinione di coloro, i

quali suppongono le correnti elettriche analoghe alle vibrazioni dell’aria

sotto l’azione de’ corpi sonori. E per vero, siccome i suoni più o men gravi ed

acuti percorrono nell’aria lo stesso spazio nello stesso tempo qualunque siasi

la lunghezza od intensità delle onde aeree formate dalle pulsazioni del corpo

sonoro, così le vibrazioni più o men rapide e più o men vigorose che il fluido

elettrico concepirebbe sotto l’azione degli elettromotori composti d’un numero

più o men grande di coppie, si propagherebbero ne’ conduttori colla medesima

celerità.

Ognun vede, pertanto, come le ipotesi da noi immaginate per render

ragione de’ fenomeni naturali valgano talora a suggerire certe indagini

sperimentali, donde risultano le dimostrazioni della loro validità od

insufficienza.

Avrò presto l’occasione di esporre in questo giornale (*) altri

fatti i quali dimostrano chiaramente, a mio credere, l’errore di alcune

conseguenze ammesse finora intorno all’induzione elettrostatica e terminerò

conchiudendo di bel nuovo, che la differenza di velocità osservata tra le

correnti elettriche trasmesse dai conduttori isolati nell’aria o profondati nel

suolo e circondati da un doppio strato di sostanze coibenti e deferenti

proviene unicamente da un aumento di capacità. In altri termini: l’induzione

laterale esige una certa proporzione di elettricità, ed il progresso della

corrente nella direzione della lunghezza è tanto più ritardato, quanto è

maggiore la quantità dell’agente necessaria alla produzione del fenomeno.

S’intende poi come dal fatto dell’uguaglianza di velocità di

qualunque corrente nello stesso filo metallico ne risulti che le correnti

elettriche di diversa tensione conservano ne’ conduttori sotterranei quei

medesimi rapporti di quantità ch’esse posseggono ne’ conduttori sospesi

nell’aria; imperocchè la porzione di elettricità sviata, sotto le stesse

condizioni dinamiche, verso le pareti per virtù dell’induzione, essendovi

trattenuta da una forza di reazione, deve necessariamente variare

proporzionalmente all’intensità del fluido circolante.

———

(*) Ciò viene riferito al giornale di Napoli (probabilmente Il Progresso delle

scienze, delle lettere e delle arti – N. d. C.).

[1] Memoria letta da Melloni il 7 luglio 1854 alla Società

Reale Borbonica, ma pubblicata nelle

Memorie della stessa Società solo nel 1856.

Apparve però in altre riviste scientifiche: Corrispondenza

scientifica, n. 27-28, datata 15

luglio 1854, ma uscita con almeno un mese di ritardo perché contiene il

necrologio di Melloni scritto dal Secchi (vedi qui a p. 40); Annali di scienze matematiche e fisiche, 1854, pp. 319-325; Archives

des sciences physiques et naturelles, XXVII, 1854, pp. 30-37.

[2] Vedi L. Clark, Propagation of the electric

current in long submarine telegraph cables,